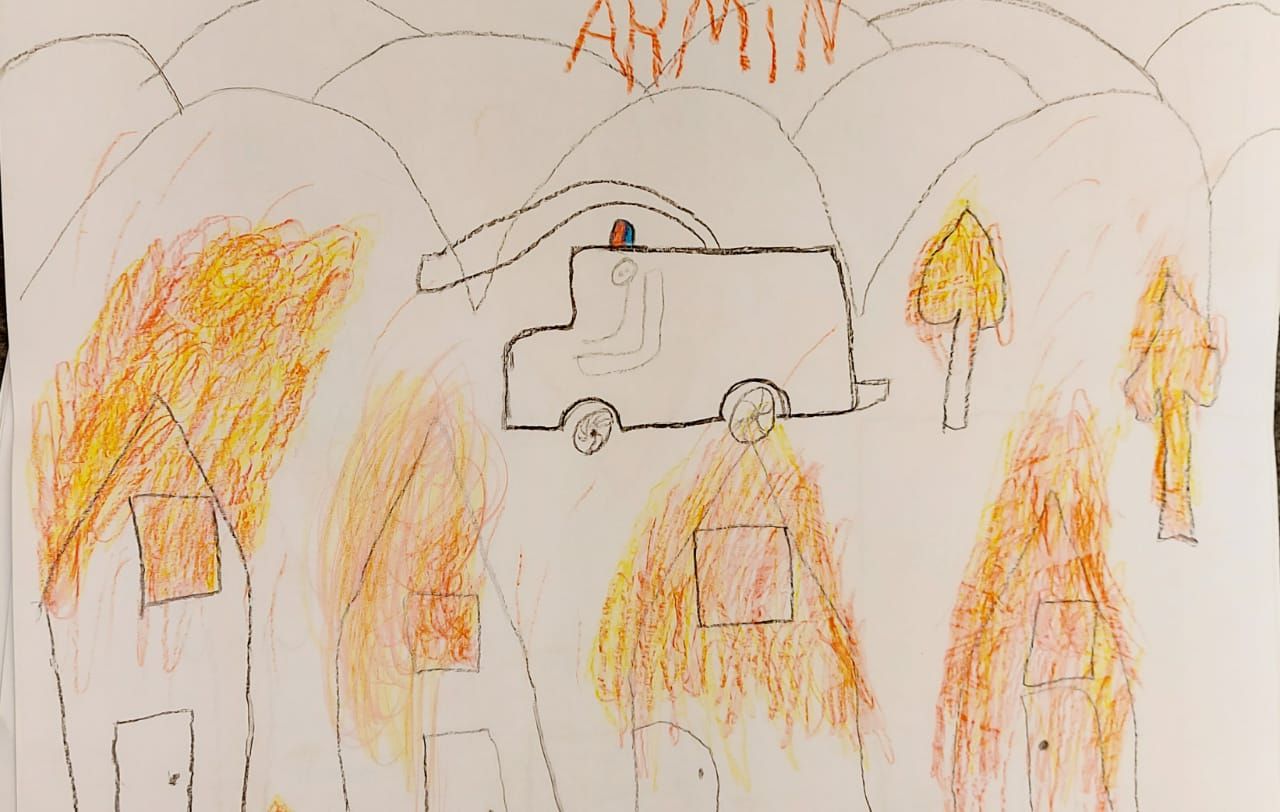

Wenn das Trauma nicht aufhört

Kinder, eingepfercht hinter Stacheldraht. Dieses erschütternde Bild, das Katrin Glatz Brubakk auf der Insel Lesbos vor fast zehn Jahren erstmals sieht, prägt sich ihr ins Gedächtnis ein – und lässt die Trauma-Expertin handeln.

Die Nacht, in der das Geflüchtetencamp Moria auf Lesbos brannte, raubte Ayla ihre Lebenskraft. Das Mädchen aus Afghanistan hatte die griechische Insel einige Monate zuvor mit dem Schlauchboot erreicht. Seitdem harrte sie mit ihrer Familie in Moria aus. Ayla hatte wiederholt traumatische Erlebnisse verkraften müssen. Bislang hatte sie es geschafft. Doch die Todesangst in dieser Nacht war zu viel für die Neunjährige: Sie gab auf.

Als ich Ayla kurz darauf kennenlernte, sprach sie nicht mehr. Sie hatte aufgehört zu essen, zu spielen und sich zu bewegen. Ihre Mutter hatte sie in unsere Klinik nahe dem niedergebrannten Camp gebracht, in der ich mehrere Monate arbeitete. Das Mädchen war am Resignation-Syndrom erkrankt – eine so schwere Form der Depression, dass sie weltweit nur wenige Kinder und Jugendliche trifft. Doch auf Lesbos habe ich zweimal junge Patient*innen mit der bedrohlichen Krankheit behandelt, seit ich dort im Jahr 2015 zum ersten Mal im Einsatz war.

Diagnose „Moria"

In Moria und dem Nachfolgecamp Mavrovouni sind Tausende Kinder unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt – in ständiger Furcht, ohne eine Perspektive. Schon Fünfjährige leiden deshalb unter Panikattacken, Apathie und Depressionen. Wenn ich könnte, würde ich für sie alle eine neue Diagnose stellen: die Diagnose „Moria“ – denn es sind die Lebensbedingungen im Camp, die die Kinder krank machen.

Wie kann Europa das in Kauf nehmen, wo doch unsere gemeinsame Identität auf der Wahrung der Menschenwürde fußt?

Zwölfmal habe ich bislang mit verschiedenen Organisationen auf Lesbos geholfen. Um aushalten zu können, was ich dort erlebe, spreche ich unermüdlich über die verheerenden gesundheitlichen Folgen der Geflüchtetenpolitik der EU. Ich kann die Stille sonst kaum ertragen, wenn ich aus den Camps - oder sollte ich eher Lager sagen - in mein Zuhause im norwegischen Trondheim zurückkehre. Die EU nennt sie geschlossene Zentren mit kontrolliertem Zugang. Für viele der Bewohner*innen fühlen sich Zaun, Stacheldraht, Überwachungskameras und bewaffnetes Wachpersonal eher wie ein Internierungslager an.

Stetige Retraumatisierung

Die Kinder leben auf Lesbos in einer Umgebung, die sie immer wieder aufs Neue traumatisiert. Es ist, als ob sie mitten in einem brennenden Haus stehen. Unsere Hilfe ist nur wie ein Pflaster auf einer riesigen Brandwunde. Und doch kann dieses Pflaster den entscheidenden Unterschied machen. Auch Ayla können wir dabei unterstützen, in winzigen Schritten wieder Vertrauen in die Welt zu gewinnen. Mittlerweile lebt das Mädchen gemeinsam mit ihrer Familie in Deutschland, wo sie zur Schule geht und Freundschaften geschlossen hat.

Gemeinsam träumen wir von einem friedlichen Zuhause

In der therapeutischen Arbeit nutze ich die grenzenlose Fantasie und Vorstellungskraft der Kinder. Gemeinsam träumen wir: von einem friedlichen Zuhause, vom Schulbesuch, vom Fahrradfahren. In diesen kleinen Momenten der Geborgenheit können die Kinder aufatmen und wieder Hoffnung für ihre eigene Zukunft spüren. Heute dürfen auch die Kinder im Gazastreifen die Hoffnung nicht verlieren.

Deshalb werde ich bald mit Ärzte ohne Grenzen dort helfen. Noch nie habe ich in einem Kriegsgebiet gearbeitet, und ich muss sagen, ich fürchte mich davor. Aber die Kinder brauchen unsere Hilfe. Damit sie all das Grauen aushalten können – bis der Krieg zu Ende ist und sie hoffentlich wieder ganz ins Leben zurückfinden können.

EU-Migrationsbericht

Unser umfassender Report (in Englisch) macht auf die verheerenden gesundheitlichen Folgen der EU-Migrationspolitik aufmerksam.